ハッカーといっても、コンピュータを悪意を持って攻撃する人の話ではなく、コンピュータをとことん解析して知り尽くすことに熱意を持った人のお話です。

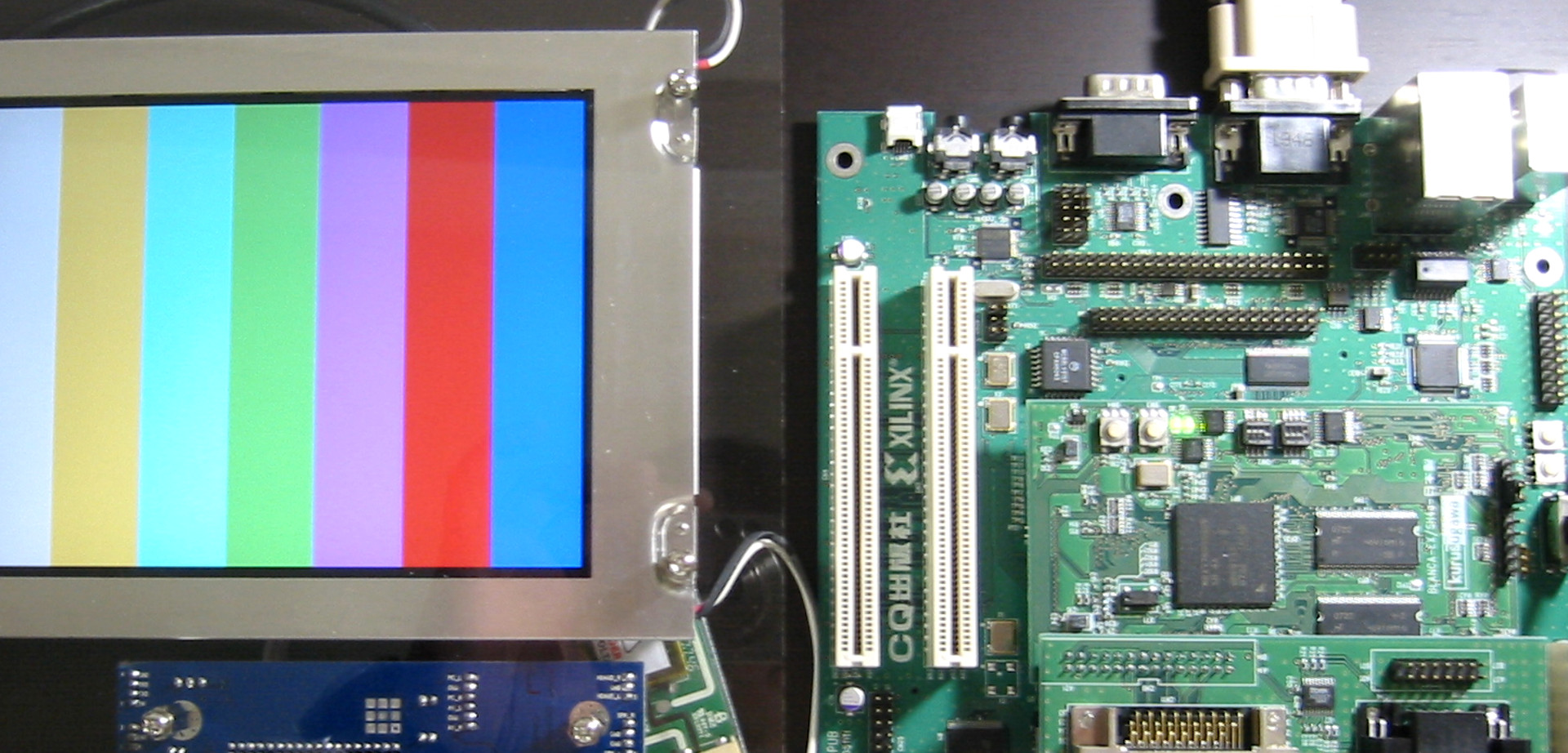

コンピュータ・ボード

この本の著者

著者はアンドリュー”バニー”ファン(Andrew Bunnie Huang)さん。アンドリューさんは、2008年頃に日本でもよく目や耳にしたchumbyという名前のデジタルガジェット(小型の電子機器)を開発した人です。

アンドリューさんが関わった3つの製品の量産化について、プロセスを詳しく知ることができます。

インターネットに接続してアプリを実行できる機器で、今で言えば、スマートフォンやタブレットが近いイメージです。chumbyは、世界初のオープンソースのハードウェア(設計情報が公開されているハードウェア)の1つだったそうです。

オープンソースのパソコン。自分好みのラップトップやデスクトップパソコンを作るプロジェクト。

シールのように、はがしてくっつけられる電子回路

ページ数は400ページ以上あります

コンピュータ・ハードウェアの量産

どんな簡単な製品でも、量産時にいろいろと細かな点に気を付けなければ、販売後に問題が発生しそうだということは、ぼんやりと想像できます。本書では、では具体的にどのような細かな点に気を付ける必要があるかということが、徹底的に詳しく語られています。例えば、工場で出されている食事からその工場のクオリティを推測するというエピソードのように、チェックが徹底しています。

ハードウェアを作る時には、BOM(Bill of materials)という、製品を構成する部品リストが必要になります。そのBOM作成時に気を付けなくてないけない点についても、詳細に知ることができます。ハードウェアを構成する電子部品は、ソフトウェアと違って個体差があります。電子部品は、外見上同じに見えても少しづつ特性などが違い、まったく同じではありません。このため、各部品の仕様を記載したデータシートをすみからすみまで熟読することが必要になりますが、具体的にどのような点に気を付ける必要があるのか、徹底的に詳しく書かれています。「オープンハードウェアは工場と部品の話をするときにNDA(機密保持契約)が不要」という話は、なるほどと納得。

プログラムを勉強すると、コンピュータがどうやって動作しているのか興味がわき、全てを知りたくなる時期があります。自分が関係する製品を工場で量産するということについて、その時と同様の情熱を感じます。工場で働いている人へのリスペクトや気配りも含めて、非常に細かい部分にまで気を使っているのが印象的です。

本書を読んでいると、「おまえにこれ位できるか」という問いを投げかけられているような感じがします。いや、無理です。ハードウェアのハッキングの例として、IC(集積回路)のの中に封止されているシリコンを取り出して、レイアウトから機能を解析するエピソードがありますが、こんなこと実際にやろうと考えたことはありません。

DNAとRNA

製品の量産についてだけでなく、生物学とバイオインフォマティクスについての章もあります。DNA(デオキシリボ核酸)を少しでも勉強したことのある人は、「なんだこれは、まるでプログラムじゃないか!」と、DNA/RNAとコンピュータ・プログラムとの類似性に驚いたのではないでしょうか。そのような思いをとことん突き詰めて、DNAやRNAをプログラムのようにハッキングするというお話があります。工場での製品の量産化と同様に、突き詰め方が徹底しています。

こんな人におすすめの本です

- オープンソースハードウェアとは何か知りたい人

- ハードウェアの量産を考えている人

- 量産で必要な項目、チェック事項を知りたい人

- ハードウェアに興味があるソフトウェアエンジニア

- ハードウェアは面倒くさくて儲からないのでは、という疑問がある人

- ハッキングの手法を、ハードウェア以外の分野に適用するためのヒントが知りたい人

さっと気楽に読める本というよりも、じっくりと読んで、実務で問題が起こったときに読み直すといった使い方もできそうです。全体として、文章に誠実さがにじみ出ているのが印象的です。アンドリューさんは、収録されているインタビューで次の様に語っています。

僕は、何らかの形で人生をよりよくするものを作ることで、人々を幸せにしたい。僕がいちばんうれしいのは、だれかが僕の作ったもの楽しんでくれるのを見ることだ。

https://www.csdn.net/article/2013-07-03/2816095

関連情報

アンドリュー”バニー”ファンさんのblog

MAKEのインタビュー