復活の日は、1980年に公開された日本の映画(原作: 小松左京、監督:深作欣二)。映画の冒頭には次のようなテロップが入る。

1982年の秋

人類は死滅した

南極大陸に863人の人間を残して

一体、なぜこんなことに?

英語のタイトルは、”VIRUS”。ウイルス感染が起こった世界での人類の生き残りが描かれている。

物語の構成

物語は、大きく次の流れで物語が進んでいく。

- ウイルスが広まった原因と、世界の状況

- 日本の状況

- 南極大陸で生き残った人々の状況

約2時間30分の映画は、その長さを忘れてしまうほどの緊迫感がある。

日本の病院の場面

日本でも原因不明の”かぜ”で人々が次々と倒れ始める。祈祷師が祈りでウイルスの危機を乗り越えようとするシーンが日本を象徴しているようで興味深い。ウイルスが原因で亡くなった人々は、一か所に山積みにされて火炎放射器で火葬される。このシーンは強烈で、自分がその場にいるようで見ていて本当につらい。

物語は、南極観測隊に入り、現在は南極にいる主人公 吉住周三との間に子を宿した看護師の浅見則子が中心となってストーリーが進む。浅見が働く病院の診療シーンは、ドキュメンタリーのような緊迫感がある。病院には、”かぜ”の診察をしてもらおうと、建物の外まで子連れの親子が長蛇の列をなしている。しかし、”かぜ”は原因不明なので、診察を受けても安静にしている他はない。休みなく患者の対応をする医療関係者はどんどん疲弊していく

生存者がほとんどいなくなってしまったような状況の中で、浅見は吉住と同じ南極観測隊の隊員の家族を訪ねていく。しかし、子供だけがかろうじて生き残っていた。浅見は、子供に言葉をかける。「私といっしょにパパの所へいこう」二人でモーターボートに乗って海を疾走する。子供の父親のいる南極を目指しているのかもしれないし、そうではないのかもしれない。

モーターボートの中で、疲れ切った様子の浅見と子供が会話する。

「さむい?」

浅見が子供に何かの薬を手渡す。

「これ飲んでごらん」

「なに?」

「これ飲むと寒くなくなるの」

何の罪もない子供が亡くなっていくのを見るのは本当に胸が苦しい。サンタフェで生き残った子供の声を南極観測隊の隊員がアマチュア無線で受信したシーンも見ていて苦しい。

全編を通して

南極大陸の場面は、CGではなくて本当に南極にロケに行っているらしい。見ていると、その本物感が画面から伝わってくる。また、飛行機や潜水艦も実物を使用しているようで、最近の映画と比較するといろいろと興味深い。

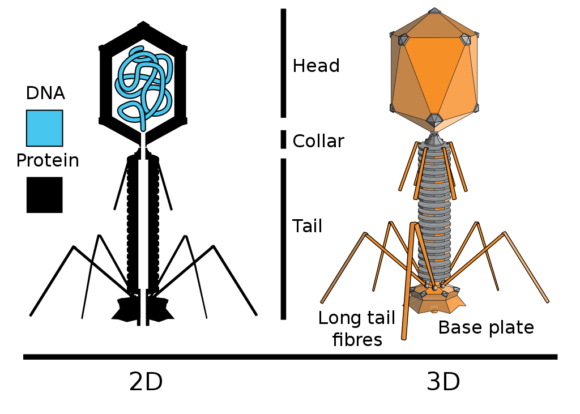

バクテリオファージ

「復活の日」で登場するMM-88というウイルスは、人間が作り出した兵器だったが、自然界に存在するバクテリオファージも興味深いウイルスだ。まず見た目がやばい。大きさは25~200ナノm程度ということなので、半導体でいえば 集積回路のトランジスタと同じ位の大きさか。こんな工業製品的な形状のものが自然界に存在するということ自体が驚きだ。

見た目だけで十分やばいが、その機能もやばい。バクテリオファージは、その名前の通り、尾の部分から細菌に自分のDNAを注入する。感染した細胞の細胞壁は溶菌という現象で溶けてなくなり、その中から複製されたファージが周囲に拡散するらしい。目に見えない世界で、このような活動が行われていることに、改めて自然界の奥深さを感じる。

ちゃんと手洗いをしようと思った。